EGL074 Leon Theremin: Wie der russische Physiker elektronische Musik und Spionage-Technik revolutionierte

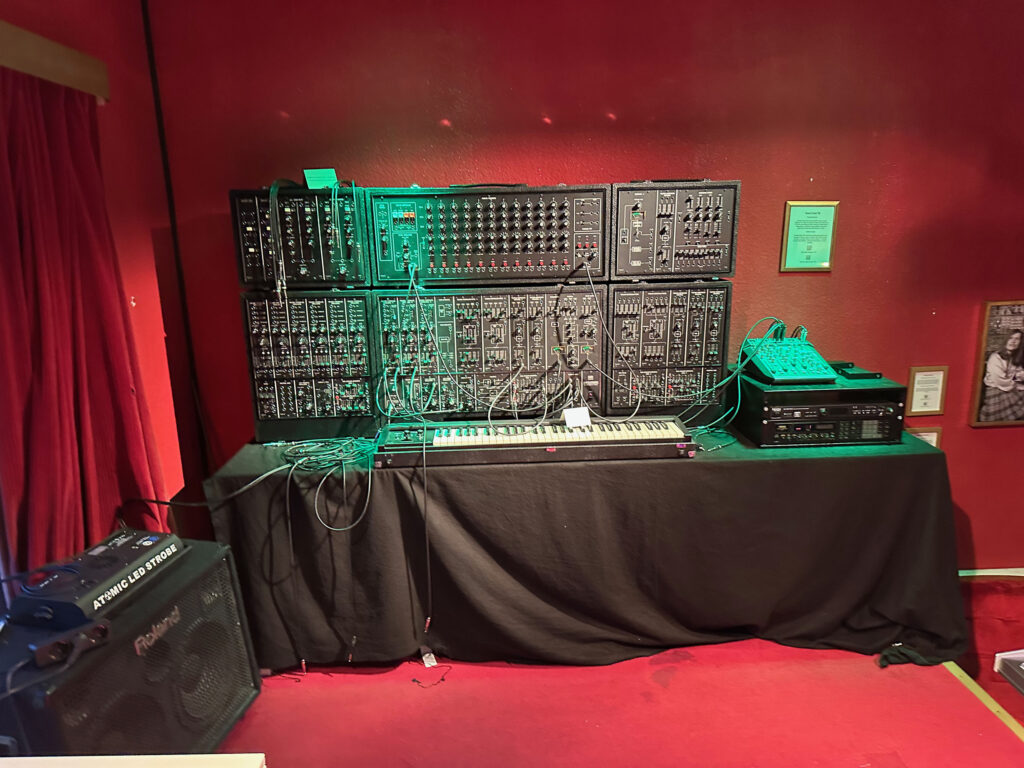

Wir beginnen diese Episode im Synthesizer-Museum Berlin und verquatschen uns eine halbe Stunde mit den Veranstalter:innen. Unbedingt hingehen und ansehen! Dann geht’s auf die Straße. Eigentlich kennt jede:r das Theremin – ein Instrument, das man spielt, ohne es zu berühren. Dahinter steckt der Erfinder Lev Termen und seine Geschichte als musikalischer Physiker, Spion, verliebt in die USA und Gefangener in Russland. 1919 baute er das Theremin, 1925 entwickelte er Russlands erstes Fernsehgerät. In den späten 1920ern reiste er durch Europa und die USA, zeigte seine Erfindungen. In den USA lebte er 11 Jahre, ließ sich scheiden, heiratete erneut und erfand das erste elektronische Rhythmusinstrument, das Rhythmicon. Die Weltwirtschaftskrise traf ihn schwer, ebenso Patentklagen, Steuerhinterziehung und seine Unfähigkeit als Geschäftsmann. Das Theremin wurde von anderen Instrumenten verdrängt. 1938 ließ sich Termen durch den KGB aus den USA schmuggeln. Zurück in der Sowjetunion landete er im Gulag. In dieser Zeit arbeitete er als Verurteilter und Gefangener für den Geheimdienst. 1945 baute er ein passives Abhörgerät, versteckt in einer hölzernen Nachbildung des Siegels der Vereinigten Staaten. 1945 wurde es als Geschenk an den US-Botschafter überreicht und blieb bis 1952 unentdeckt. Später kam Termen frei, arbeitete am Konservatorium in Moskau. In den USA dachte man, er sei seit Jahrzehnten tot, bis er nach dem Mauerfall wieder auftauchte – auch, um seine große Liebe von 1938 zu finden.

Shownotes

- Links zur Laufstrecke

- EGL074 | Wanderung | Komoot

- Links zur Episode

-

Lev Termen aka Leon Theremin auf Wikipedia

- Die Wanze von Termen: Das Ding auf Wikipedia

-

Leon Theremin: a Genius Inventor, a Spy, a Prisoner

Leon Theremin: a Genius Inventor, a Spy, a Prisoner

- Erfindungen von Lev Termen

-

Leon Theremin - is he the inventor of the television?

Leon Theremin - is he the inventor of the television?

- Termenvox – das klassische Theremin (1919–1920)

- Alarmanlagen, die auf dem Theremineffekt beruhen (1920er Jahre)

-

Terpsiton – Plattform, um Tanz in Töne umzuwandeln (1932)

- Theremincello – ein elektronisches Cello ohne Saiten (ca. 1930)

- Rhythmicon – eine Art früher Drumcomputer (1932)

-

Leon Theremin’s Rhythmicon played by Andrei Smirnov | Loop

Leon Theremin’s Rhythmicon played by Andrei Smirnov | Loop

- Das Theremin (Videos)

-

Leon Theremin plays "Deep Night" (1930)

Leon Theremin plays "Deep Night" (1930)

-

MUSIC: Professor Theremin of Leningrad demonstrates music making invention.

MUSIC: Professor Theremin of Leningrad demonstrates music making invention.

-

The theremin - A short introduction to a unique instrument auf YouTube

The theremin - A short introduction to a unique instrument auf YouTube

-

Ennio Morricone - The Ecstasy of Gold - Theremin & Voice

Ennio Morricone - The Ecstasy of Gold - Theremin & Voice

-

Leon Theremin playing his own instrument

Leon Theremin playing his own instrument

-

SFUK 2023 - From Leon Theremin to Bob Moog

SFUK 2023 - From Leon Theremin to Bob Moog

- Clara Rockmore: Virtuosin auf dem Theremin

- Carolina Eyck: Theremin professional, German-Sorbian musician and composer

- Hitchcock Film mit Theremin: Spellbound (1945)

- Synthesizermuseum am Kottbusser Tor Berlin

- Synthesizermuseum Home Page

-

Endai Hüdl bei Cremant Ding Dong - Taut mich auf wenn's wieder geil ist

Endai Hüdl bei Cremant Ding Dong - Taut mich auf wenn's wieder geil ist

- Der Endai, der führt uns durch's Synthesizer Museum

- Berliner Synthesizer Museum: Klangmaschinen im zweiten Stock | taz

- Das Synthesizer Museum Berlin öffnet - KEYBOARDS

- Micz als 'getting up every morning' im West-Berlin am Kotti 2008

Transcript

Noch einmal möchten wir uns für die kongeniale Einleitung zum Theremin im Synthesizer Museum am Kotti bedanken. Und wie persönlich versprochen, lieber Endai, hier die Nachreichung über den Hitchcock Film, in dem das Instrument vorkommt. Es handelt sich um Alfred Hitchcocks Spellbound (1945), für den der Komponist Miklós Rózsa das Instrument einsetzte, um die psychologische Spannung und die inneren Konflikte der Protagonisten musikalisch zu untermalen. Das sirenenhafte Theremin-Motiv und der surreale Sound des Instruments verstärkt die Traumsequenzen des Films, der sich, so Wikipedia, als einer der ersten filmisch mit der Psychoanalyse auseinandersetzte.

Thinker, Cellist, Soldier, Spy: Lev Termen

Episodentitel müssen immer deskriptiv sein. Sonst findet sie keine Suchmaschine, sonst klickt niemand darauf. Deshalb habe ich meinen schöneren Titel ins Episodenbild gebrannt und hier als Zwischenüberschrift genommen.

Lev Thermens Leben ist fast deckungsgleich mit dem 20ten Jahrhundert. Geboren 1896 in Sankt Petersburg, gestorben 1993 in Moskau und dazwischen auf der ganzen Welt als Pionier der Elektrotechnik und elektronischen Musik gefeiert, dann verschollen und schließlich in einer Männer WG in Moskau verstorben, war Leon Theremin ein Mann zwischen den Welten der Musik, der Wissenschaft und der Spionage-Technik.

Geboren in eine Familie mit französischen und deutschen Wurzeln, zeigte er früh eine Begabung für beides: Er studierte Cello am Sankt Petersburger Konservatorium und Physik an der Universität seiner Heimatstadt. Als junger Forscher leitete er ab 1919 das physikalisch-technische Institut in Petrograd und arbeitete mit dem Moskauer Institut für Musikwissenschaften zusammen. In dieser Zeit, genauer gesagt 1919/20, erfand er das Theremin, zunächst noch „Ätherophon“ genannt. Zwei Jahre später präsentierte er es in Moskau – eine Premiere, die so viel Aufsehen erregte, dass er 1921 persönlich zu Lenin in den Kreml gebeten wurde. Theremins Erfindung war eine Sensation für die Musik, geboren jedoch aus seiner elektrotechnischen Wissenschaft. Das Prinzip seines Instruments beruhte auf der Erforschung von Messgeräten für Dichte und Distanzen. Diese sensiblen Geäte, basierend auf Kondensator und Schwingrkreistechnik, reagierten äußerst sensibel auf Veränderungen im Feld, also der näheren Umgebung. Thermen musste dort also die Technik so verfeinern, dass seine Anwesenheit nicht die Messung verfälschte. Im Theremin machte er das Gegenteil: die Veränderung des Feldes durch Nähe und Bewegung bewirkten Tonhöhe, Vibrato und Lautstärke des Instruments.

Mit seiner „Geistermusik“ traf er den okkulten Nerv der 1920er Jahre und „verzauberte“ bald die ganze Welt. 1927 begann er eine internationale Tournee, die ihn ein Jahr später nach New York führte – eine Stadt, die er zu seinem neuen Zuhause machte. Dort arbeitete er eng mit der Musikerin Clara Rockmore zusammen, die das Theremin mit ihren virtuosen Darbietungen und technischen Anregungen weiterentwickelte. Das Instrument wurde in den USA patentiert, RCA übernahm die Produktion, und Leon (oder Leo, wie er sich nun nannte) Theremin baute sich eine neue Existenz auf. In seinem futuristischen Studio beeindruckte er die New Yorker High Society mit technischen Spielereien, während das Theremin parallel zum experimentellen Konzertinstrument avancierte. Dort sorgte es in einem Fall für körperliche Übelkeit des Publikums, durch die wuchtigen, tiefen Frequenzen, die kein akustisches Instrument in der Intensität herstellen konnte.

Durch die Weltwirtschaftskrise gebeutelt, seine eigene betriebswirtschafliche Unfähigkeit benachteiligt und eine Patentklage gehindert, sah sich Theremin gezwungen das Land zu verlassen. Inzwischen hatte er sich scheiden lassen und war mit Lavinia Williams verheiratet, die er nach 1938 nicht mehr wiedersehen würde. In diesem Jahr verschwand Leon Theremin aus New York unter mysteriösen Umständen, angeblich mit Hilfe des KGB. Zurück in der Sowjetunion wurde er verhaftet, offiziell wegen „antisowjetischer Propaganda“, und zu zehn Jahren Arbeitslager verurteilt. Zunächst verschlug es ihn in den Gulag nach Sibirien, doch schon bald fand er sich an einem anderen, ebenso geheimen Ort wieder: einer Moskauer Akademie für gefangene Wissenschaftler. Statt Musik zu machen, entwickelte er nun Flugzeugtechnik – später, nach der Auflösung der Akademie, wandte er sich der Spionage zu. Seine Erfindung „Das Ding“, eine raffinierte Wanze, die in der Dienstwohnung des US-Botschafters George F. Kennan installiert wurde, bescherte ihm 1952 den Stalinpreis Erster Klasse. Das Gefängnis durfte er nun verlassen, entschied sich jedoch, vorerst in vertrauter Umgebung weiterzuarbeiten – für den sowjetischen Geheimdienst, der seine außergewöhnlichen technischen Fähigkeiten weiterhin zu schätzen wusste.

1964 tauchte Leon Theremin plötzlich wieder auf – ein Mann, den niemand mehr kannte. Innerhalb wie außerhalb der Sowjetunion war sein Name in Vergessenheit geraten, seine Geschichte ausgelöscht. Der KGB hatte ihm all seine Titel und Auszeichnungen aberkannt, alle Dokumente vernichtet. Selbst das physikalische Institut in Sankt Petersburg, an dem er einst seine bahnbrechende Erfindung gemacht hatte, behauptete noch in den 1990ern, nie von ihm gehört zu haben. Doch Theremin begann, sich sein Terrain zurückzuerobern. Er wurde Direktor der Abteilung für akustische Forschung am Moskauer Konservatorium, später wechselte er an die Physikalische Fakultät der Universität. Mitte der 60er-Jahre arbeitete er wieder mit Ingenieuren und Musikern im Studio für elektronische Musik des Skrjabin-Museums – ein Neubeginn nach Jahrzehnten im Schatten.

Parallel dazu widmete sich Theremin erneut seinen Erfindungen. Am Moskauer Konservatorium entwickelte er weiterführende Varianten seines berühmten Instruments, experimentierte mit neuen Klängen und Technologien. Nebenbei entstanden mehrere Terpsitone – eine tanzgesteuerte Variante des Theremins – sowie ein elektronisches Cello. Er, der einst mit bloßen Händen Musik formte, versuchte sich wieder Gehör zu verschaffen. Doch die Welt hatte sich weitergedreht.

Aus westlicher Sicht seiner Kolleg:innen und Vertrauten, galt er lange Zeit als längst verstorben – ein Phantom, das 1938 spurlos verschwand. Erst in den 1990er Jahren rückte er wieder ins Licht der Öffentlichkeit. 1990, kurz vor dem Zerfall der Sowjetunion, trat er in die KPdSU ein – ein Antrag, der ihm zuvor aus wechselnden Gründen verwehrt worden war. Nun aber wurde er international gewürdigt, reiste zu Ehrungen und Vorführungen seines legendären Instruments. Am 3. November 1993 starb er in Moskau im Alter von 97 Jahren – der „sowjetische Faust“, wie ihn Biograf Bulat Galejew nannte, ein Mann zwischen Wissenschaft und Magie, dessen Erbe noch immer in der Luft liegt.

Schreibe einen Kommentar