EGL098 Berlinale 2026 Retrospektive: Geheimnisse einer Seele von G.W. Pabst – der erste Aufklärungsfilm zur Psychoanalyse

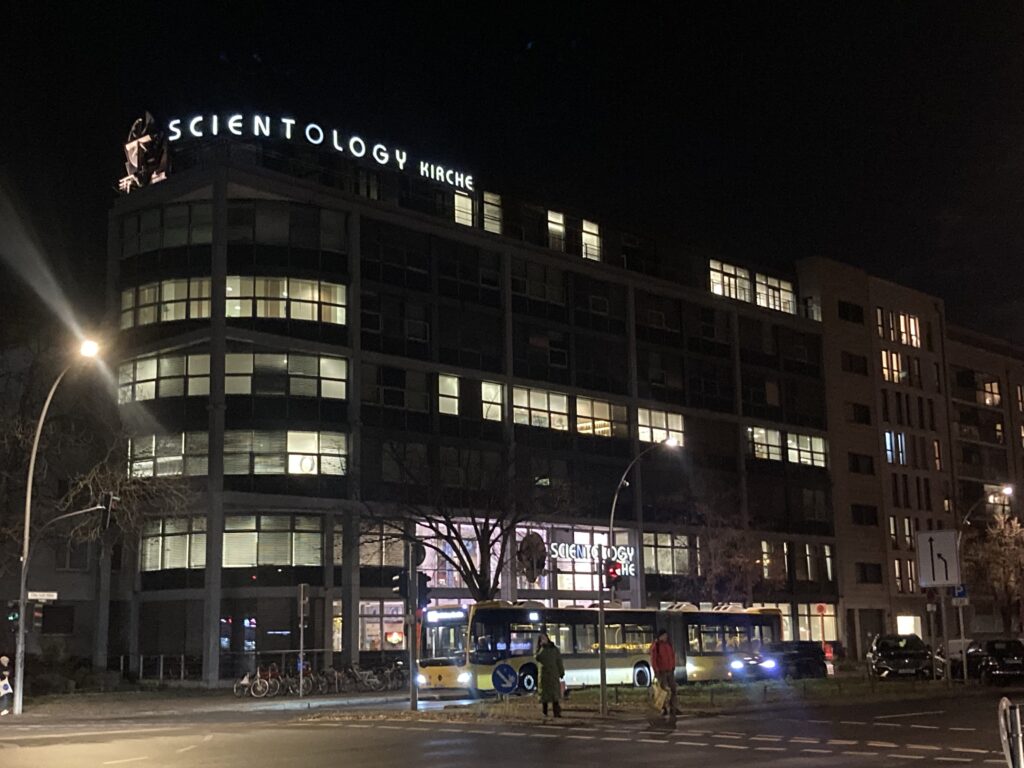

Es ist wieder Berlinale-Zeit! Es ist immer noch tief unter null Grad und wir haben unsere langen Unterhosen angezogen, um unseren Podcast bei einem Spaziergang entlang des Spreebogens aufzunehmen. Wir starten mit der Aufnahme direkt vor dem Haus der Kulturen der Welt, wo im Rahmen der Berlinale-Retrospektive Georg Wilhelm Pabsts Stummfilm Geheimnisse einer Seele aus dem Jahr 1926 in einer aufwendig neurestaurierten 4K-Fassung aufgeführt wird. Der Film, der in diesem Jahr seinen 100. Geburtstag feiert, gilt als der erste bedeutende Spielfilm, der die Freudsche Psychoanalyse ernsthaft zum Gegenstand macht. Freuds Schüler Karl Abraham und Hanns Sachs trugen zur Umsetzung beratend bei. Die Berlinale-Aufführung ist eine dreifache Premiere: Die Restaurierung speist sich aus drei verschiedenen Filmkopien, begleitet wird sie von einer Neukomposition des Südkoreaners Yongbom Lee, live gespielt vom Ensemble Broken Frames Syndicate, wobei die Gehirnströme der Bratschistin in Echtzeit erfasst werden, um Synthieklänge und eine Lichtinstallation zu steuern. Micz ordnet als ausgebildeter Psychotherapeut die im Film dargestellten Konzepte ein – Traumdeutung, Verdrängung, Kastrationsangst, ödipale Konstellation. Gemeinsam diskutieren wir den Male Gaze, den männlichen Blick im Film, der die Rolle der Frau weitestgehend als reines Projektionsobjekt darstellt. Der rätselhafte Epilog des Films löst bei uns Verwirrung und Ambivalenz aus, was aber wunderbar durch die experimentelle Musik untermalt wird. Ein produktiver Versprecher von Micz, der Karl Abraham mit Alfred Adler verwechselt, führt zu einem Exkurs über die Rivalitäten innerhalb der psychoanalytischen Bewegung und die Frage, ob der Film unbewusst auch davon erzählt. Auf unserer Route passieren wir das Hansaviertel, die Akademie der Künste und die Schwangere Auster und streifen dabei die Geschichte der Bauausstellung Interbau 1957 als architektonische Antwort des Westens auf die Stalinallee. Teil zwei des Podcasts folgt in vierzehn Tagen mit mehr über G.W. Pabst, seine filmtechnischen Innovationen und die Fortsetzung der Route durch Charlottenburg.

Shownotes

- Links zur Laufstrecke

- EGL098 | Wanderung | Komoot

-

Haus der Kulturen der Welt – Wikipedia

-

Schloss Bellevue – Wikipedia

-

Spreebogen – Wikipedia

-

Gerickesteg – Wikipedia

- PDF Download Stadtentwicklung Bebauungsplan 4-60

- Links zur Episode

- Geheimnisse einer Seele | Secrets of a Soul | Berlinale

-

Geheimnisse einer Seele – Wikipedia

-

Georg Wilhelm Pabst – Wikipedia

-

Geheimnisse einer Seele - YouTube

Geheimnisse einer Seele - YouTube

- Interbau – Wikipedia

- Retrospektive & Berlinale Classics | Berlinale

-

Sigmund Freud – Wikipedia

-

Alfred Adler – Wikipedia

-

Karl Abraham – Wikipedia

- Hanns Sachs – Wikipedia

- Outsider. Freud. - Die ganze Doku | ARTE

-

Die Traumdeutung – Wikipedia

- Jenseits des Lustprinzips – Wikipedia

- Louise Brooks – Wikipedia

- Greta Garbo – Wikipedia

- Internet Archive: Digital Library of Free & Borrowable Texts, Movies, Music & Wayback Machine

- Fritz Lang – Wikipedia

- Metropolis (Film) – Wikipedia

- Unsichtbarer Schnitt – Wikipedia

- Alfred Hitchcock – Wikipedia

- Ich kämpfe um dich – Wikipedia

- Marnie (1964) – Wikipedia

- Vertigo – Aus dem Reich der Toten – Wikipedia

- David Cronenberg – Wikipedia

- Eine dunkle Begierde – Wikipedia

- Ari Aster – Wikipedia

- Beau Is Afraid – Wikipedia

- Individualpsychologie – Wikipedia

- Libido – Wikipedia

- Secret committee (psychoanalysis) - Wikipedia – Wikipedia

Transcript