EGL087 Eigentlich Keyboards 2 – Von den Teilen zum Ganzen

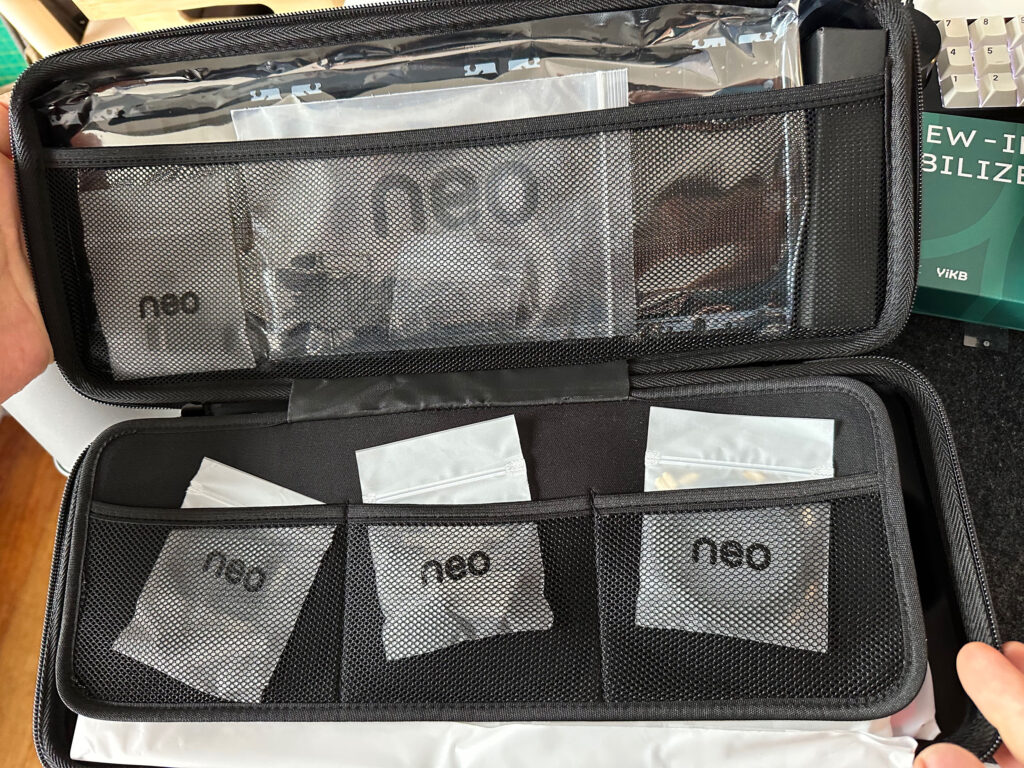

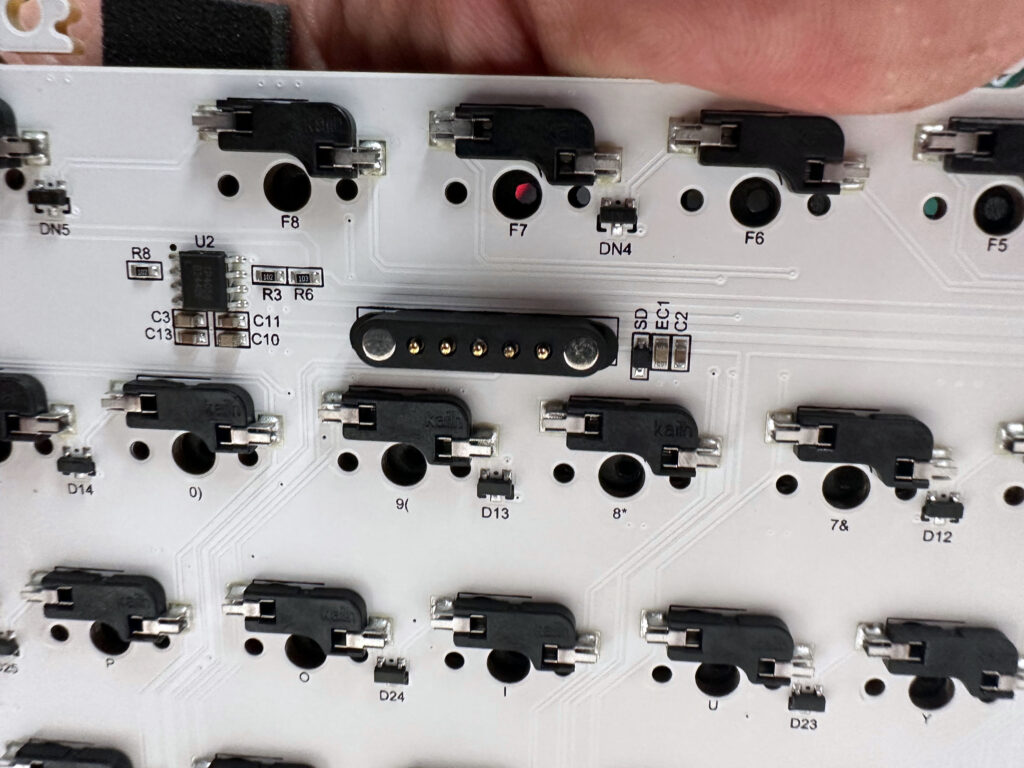

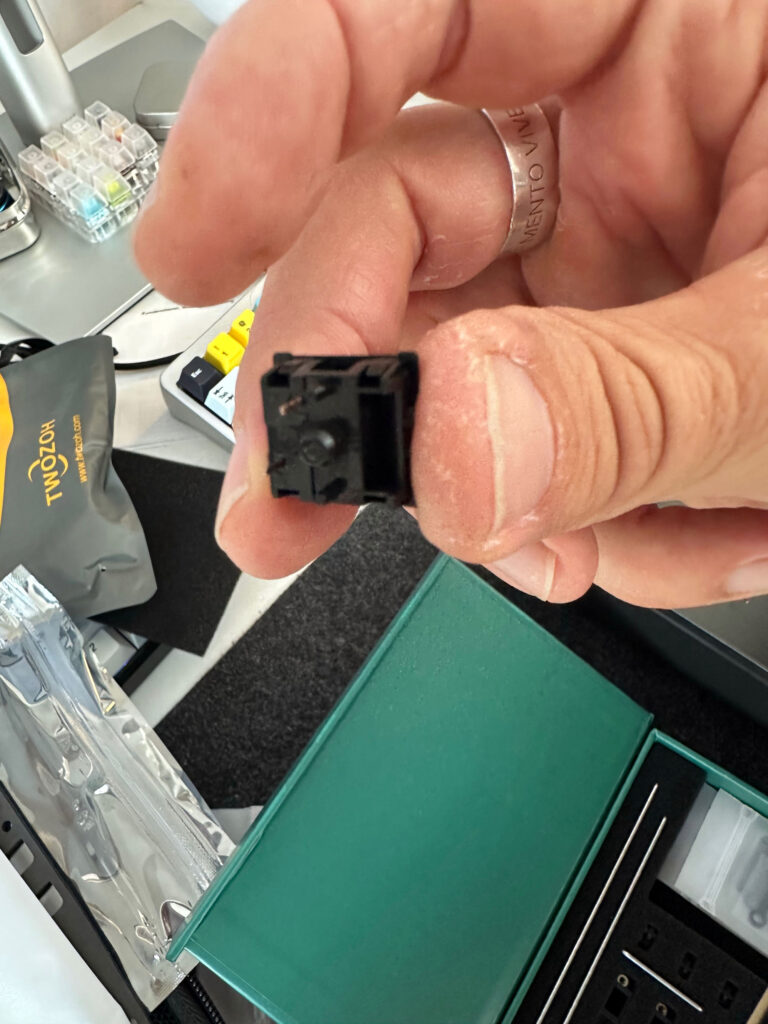

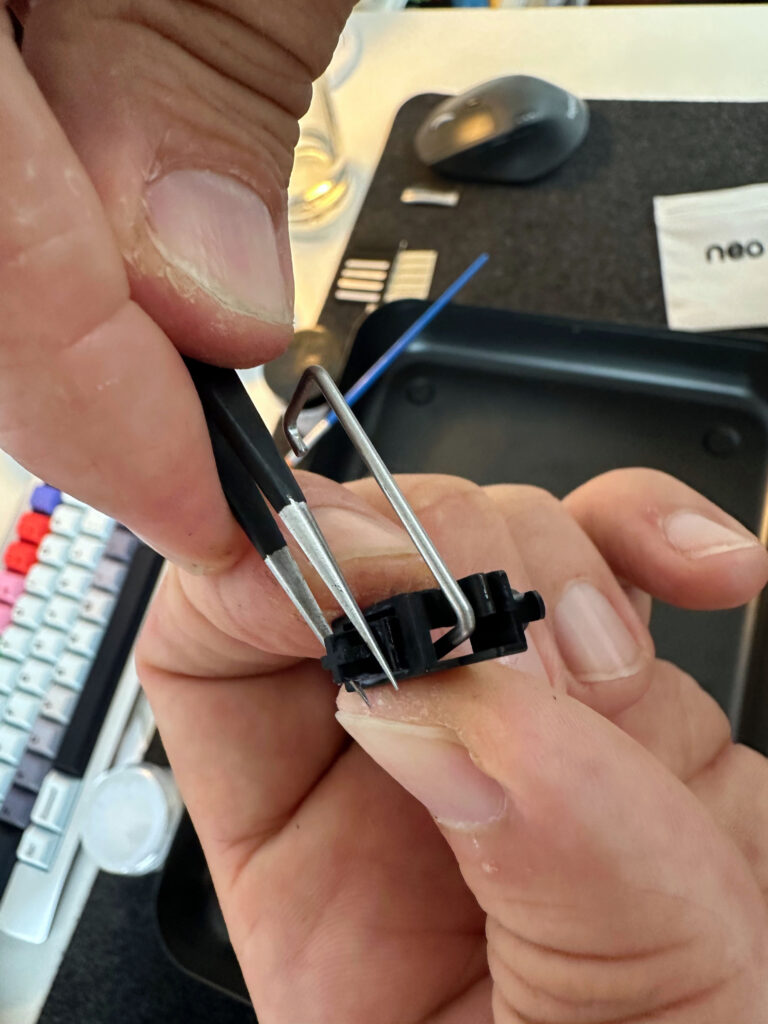

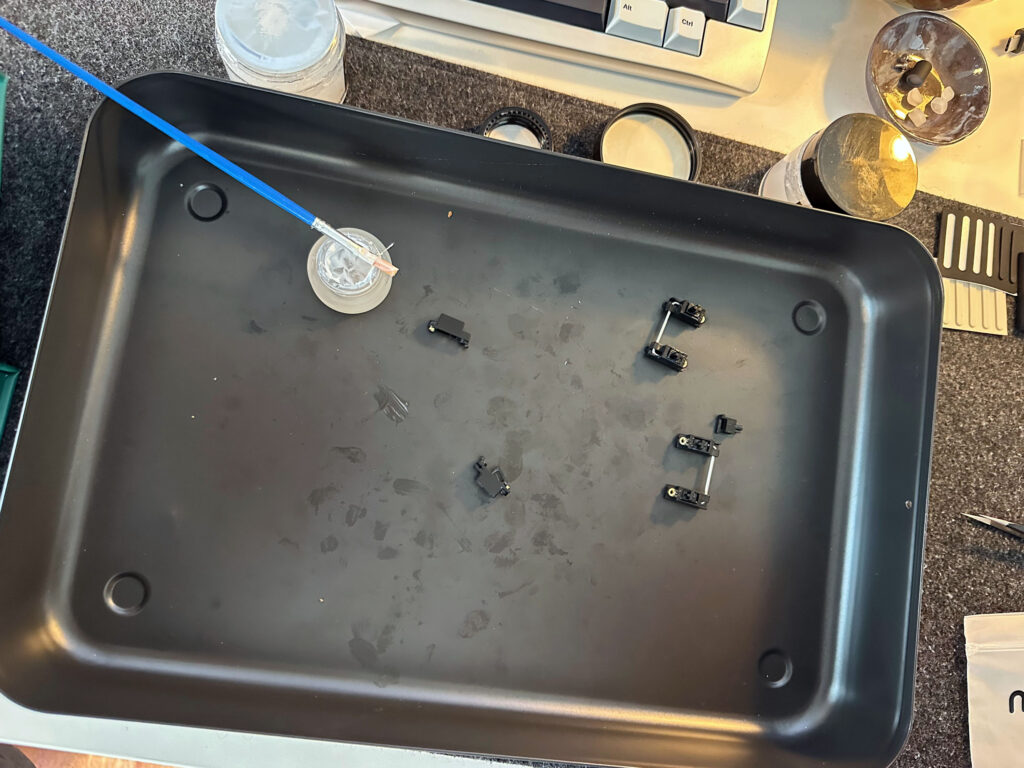

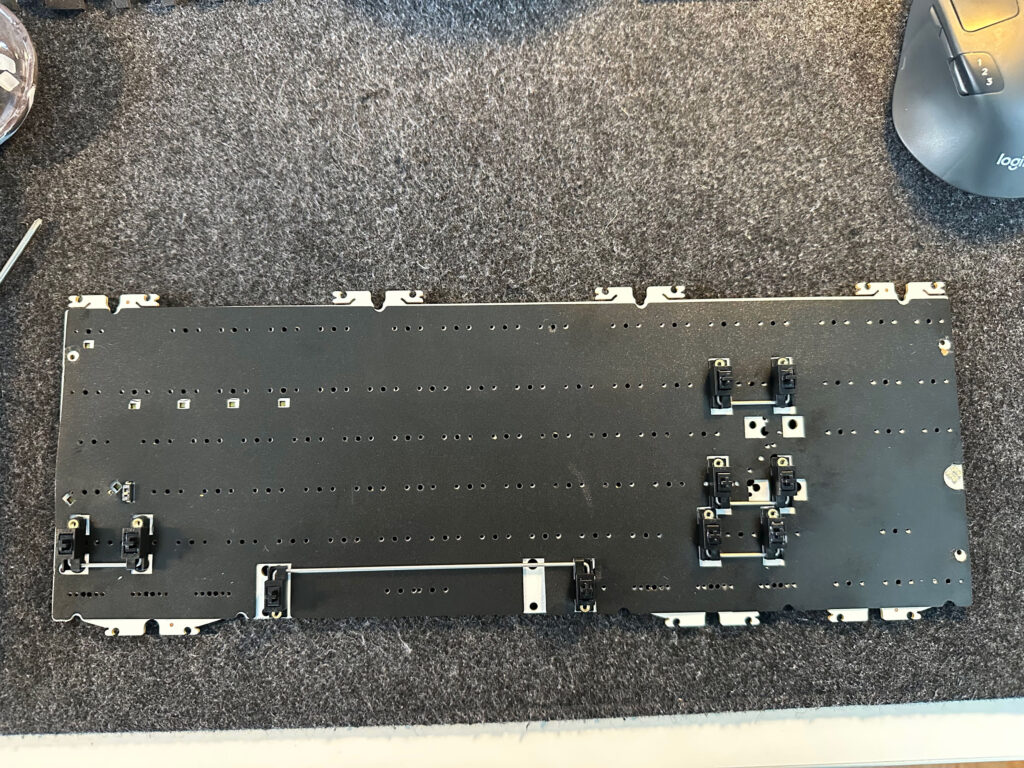

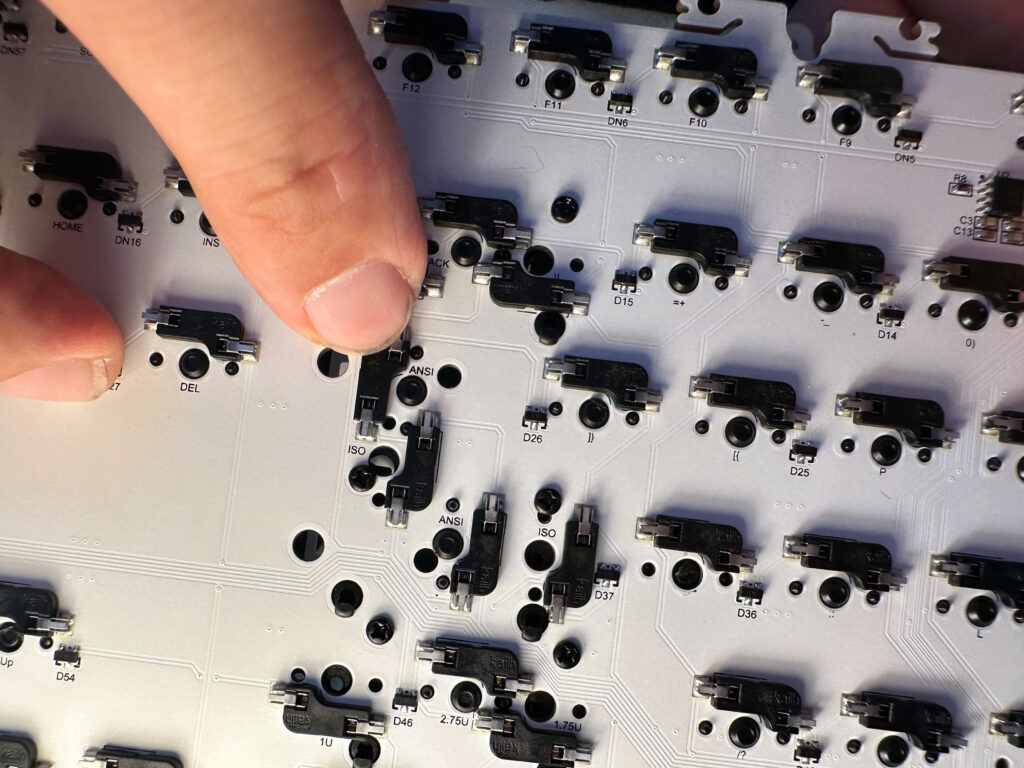

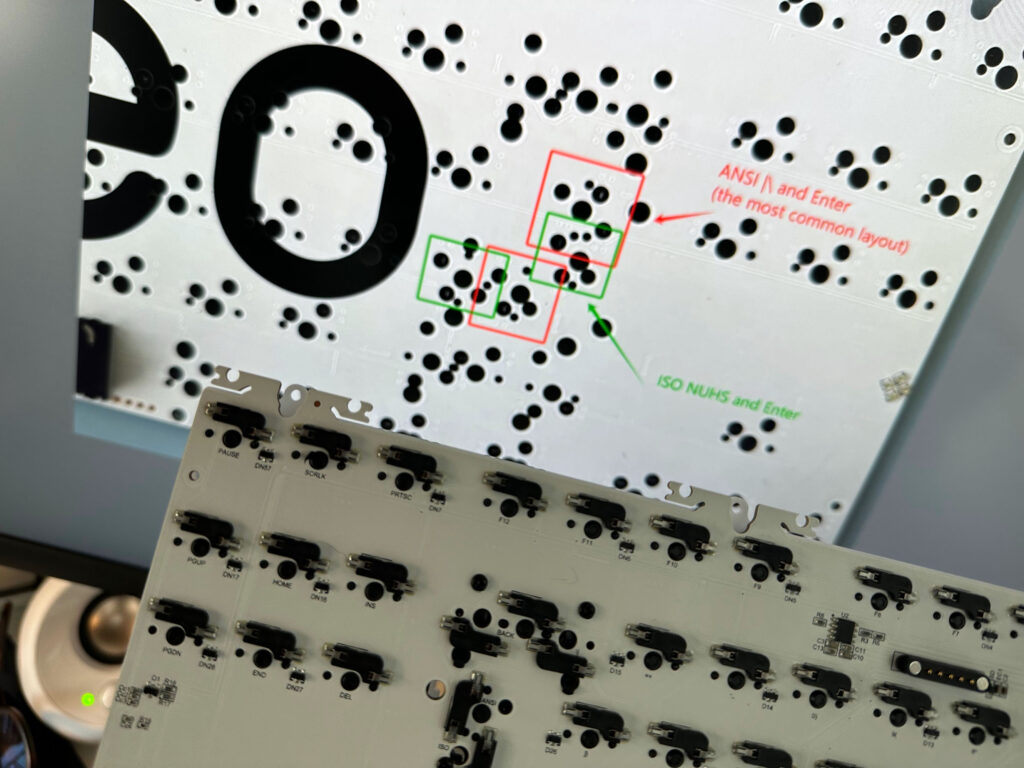

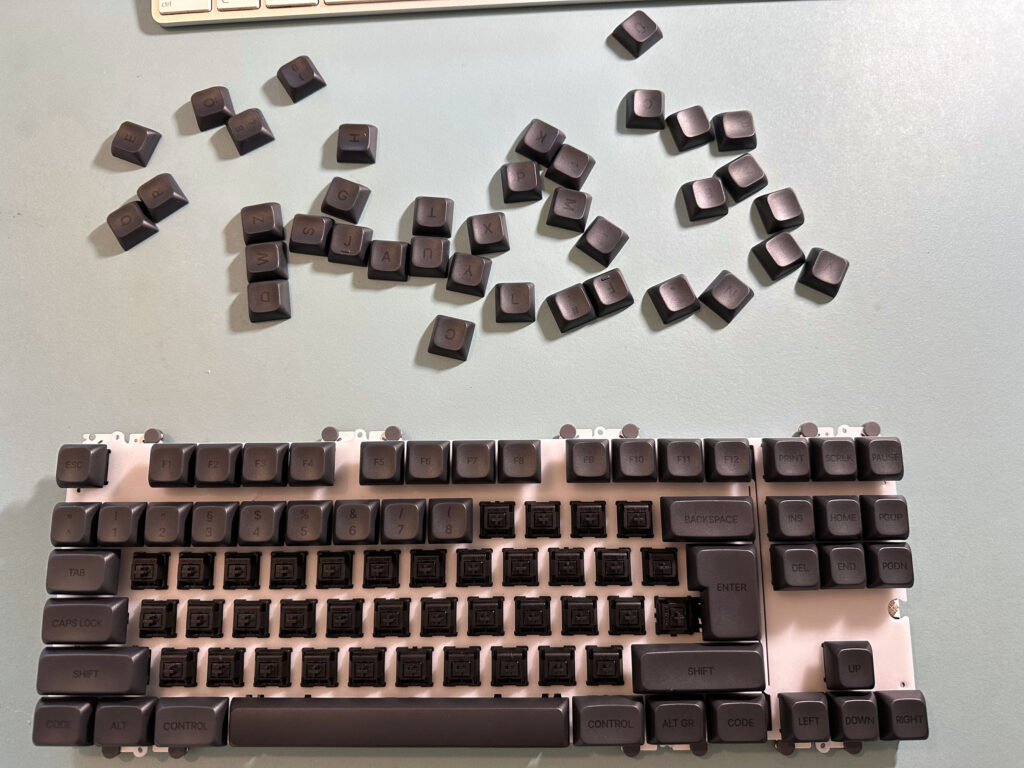

Hier kommt Teil 2 unserer Keyboard-Reihe – und Tobs ist wieder zu Gast. Tobs ist Design Lead bei Google Fonts und hat sein neues Hobby „mechanische Keyboards“ in kurzer Zeit mit mindestens acht Boards kultiviert. Wie in der letzten Folge angekündigt, bauen wir heute Flos Keyboard zusammen. Zwischen den Aufnahmen lag genug Zeit, damit Flo seine Teile auswählen und bestellen konnte: Er entschied sich für das Neo80-Case in Rot und die MK PBS Black‑on‑Black Keycaps im QWERTZ‑Layout. Beim Auspacken sprechen wir über Flos Motivation, das Board in Schwarz und Rot zu gestalten – als Hommage an seine erste geliebte Schreibmaschine, die Olivetti Valentine. Der Zusammenbau läuft in mehreren Phasen: Zuerst werden die Stabilisatoren geschmiert und auf das Board geschraubt. Dann stecken wir – je nach Tastenbreite und Layout – die Switches ins PCB. Anschließend montieren wir die Keycaps und versenken das Board mit Foam und POM im Case. Das Funktionieren und Mappen der Tasten prüfen wir mit einem Open‑Source‑Tool (VIA/usevia.app). In jeder dieser Phasen ging bei uns irgendetwas schief, so ist das eben beim ersten Mal. Während der Montage streifen wir viele Themen rund um Schreibmaschinen und Keyboards: die Geschichte der Mechanisierung, die erfolgreichste elektrische Schreibmaschine IBM Selectric mit dem wechselbaren Kugelkopf sowie den Kampf um das Tastaturlayout – und warum sich QWERTY gegenüber Alternativen wie Dvorak am Ende doch durchgesetzt hat. Der größte Teil unserer Bauzeit floss in die Stabilisatoren. Wir mussten das Keyboard einmal komplett wieder auseinandernehmen, weil die Shift‑Taste nicht sauber lief – tja, „Shift happens“, wie auch der Titel des großartigen Buchs von Marcin Wichary, auf das wir mehrmals Bezug nehmen. Am Ende wurden wir nicht ganz fertig; Flo musste noch Hausaufgaben erledigen, bevor das Board alltagstauglich war. In den Tagen danach hat er das Keyboard zweimal komplett zerlegt und wieder aufgebaut. Der zweite Komplettumbau kam, als er beim HTML‑Schreiben merkte: Die Taste für die spitzen Klammern fehlt – die linke Shift lag im ANSI‑Layout über zwei Kappen und blockierte die ISO‑„<>“-Position. „Das stärkt die Beziehung zum Keyboard“, kommentiert Tobs trocken. Das und wie es weiterging, erzählen wir im Recap eine Woche später, das am Ende der Folge hängt.

Shownotes

- Tobias Kunisch - Google | LinkedIn

- Browse Fonts - Google Fonts

- MK PBS Black on Black PBT Keycap Set – MonacoKeys

-

Olivetti Valentine - Wikipedia – Wikipedia

- Shift Happens

-

The Elements of Typographic Style - Wikipedia – Wikipedia

- Notion

- Serie EE 2001: Philips/Schuco Experimentiersystem

-

IBM Selectric - Wikipedia – Wikipedia

-

Blickensderfer – Wikipedia

-

Dvorak keyboard layout - Wikipedia – Wikipedia

- Comic Sans typeball for the IBM Selectric Typewriter by settinger | Download free STL model | Printables.com

-

Neo (Tastaturbelegung) – Wikipedia

-

Christopher Latham Sholes – Wikipedia

-

Schreibmaschinen-Kugelkopf – Wikipedia

-

Tastaturbelegung – Wikipedia

-

Daisy wheel printing - Wikipedia – Wikipedia

- Shift Happens: Cover Stories

- The primitive tortureboard – Aresluna

- Just a moment…

- Colemak

- VIA

-

Releases · the-via/releases · GitHub

Releases · the-via/releases · GitHub

- UTF-8 is a Brilliant Design — Vishnu's Pages

- How to Build a Custom Keyboard - A Simple Guide - alexotos

- Zen65 Keyboard

-

Labubu - Wikipedia – Wikipedia

- Monkeytype | A minimalistic, customizable typing test

Transcript

Verwandte Episoden

Von der Mechanik zur Matrix: Warum QWERTY blieb

Die Geschichte der Tastatur ist weniger eine Abfolge genialer Einfälle als eine Kette nüchterner Anpassungen an technische Notwendigkeiten. QWERTY wurde seit seiner Einführung als zufällig, unergonomisch und mit unnötig langen Fingerwegen gescholten. Gleichzeitig steht es für eine der beharrlichsten technischen Konventionen der Moderne. George C. Blickensderfer versuchte, diesen Status quo zu unterlaufen: Sein „Scientific“-Layout DHIATENSOR legte die häufigsten Buchstaben auf die Grundreihe, verkürzte Wege und versprach messbare Zeitgewinne. Auf der Weltausstellung 1893 in Chicago zeigte er neben aufwendigeren Modellen den günstigen, tragbaren „Blick 5“ – technisch experimentell, mit Typenrad statt Typenhebeln, automatischen Wortabständen und Kurzwort-Tasten. Weitere Einfälle – eine Rechts-nach-links-taugliche „Blick Oriental“, eine frühe elektrische Maschine (1902), sogar ein Chiffriergerät – blieben am Rand. Der Markt bevorzugte Vertrautheit und Preiswürdigkeit. Scientific konnte sich nicht durchsetzen; QWERTY-Optionen und spätere Umrüstsätze wurden nötig, die „Shift-Kriege“ entschieden zugunsten der Vier-Reihen-Anordnung, der Erste Weltkrieg stoppte Produktionen, und 1921 übernahm Remington Werk und Patente.

Die hartnäckigsten Erzählungen über QWERTY – reiner Zufall, ein Verkaufswitz mit TYPEWRITER in der oberen Reihe, eine absichtliche Verlangsamung – verlieren vor den Quellen an Schärfe. Zwischen 1872 und 1876 führten vor allem die Zwänge der frühen Up‑Strike‑Mechanik zu schrittweisen Korrekturen: benachbarte Typenhebel kollidierten, Doppelanschläge entstanden im Verborgenen. Patente, Maschinen und zeitgenössische Illustrationen zeigen kleine, gezielte Justagen vom alphabetischen „Klavier“ zur funktionalen Matrix. Hinzu kommt die Praxis: Sholes und Densmore vermarkteten an Telegrafisten, die 50–60 Wörter pro Minute aufnehmen mussten; frühe Wettbewerbe mit Touch‑Typist Frank McGurrin deuten, trotz aller Imperfektion, auf Tempo statt Drosselung. QWERTY entstand vor der Shift‑Taste und vor dem Zehnfingersystem; dass sich Touch‑Typing überhaupt etablierte, spricht weniger gegen, eher für die Basistauglichkeit der Anordnung.

Alternativen und die Kontroverse um den „richtigen“ Standard

Noch vor Dvorak wurde intensiv variiert: Caligraph, Hammond, Crandall, Fitch und andere jonglierten mit Häufigkeiten, Fingerlasten und Kraftverläufen. Patente aus den 1880er bis 1930er Jahren verteilten seltene Buchstaben auf stärkere Finger, clusterten häufige um die Zeigefinger oder kombinierten Prinzipien. Dvorak und Dealey trieben den Anspruch in den 1930ern am weitesten: Das „Simplified Keyboard“ ist eine systematische Absage an QWERTY – vier Reihen bleiben, die Grundreihe erhält zehn Buchstaben, Interpunktion und zunächst die Ziffern werden methodisch verlegt, A und M bleiben als einzige am Platz. Das Ziel: Alternation der Hände, Reduktion von „Hürden“, geringere Reichweiten, leisere Ermüdung; die rechte Hand trägt bewusst etwas mehr Last. Ihr monumentales „Typewriting Behavior“ vereint Ergonomie, Psychologie und Didaktik zu einer geschlossenen Argumentation.

Die Rezeption bleibt gespalten. Eine Navy‑Studie von 1944 berichtet von bemerkenswerten Zugewinnen nach kurzer Umschulung; eine GSA‑Untersuchung 1956 kommt zum gegenteiligen Schluss und rät vom Umstieg ab, Rohdaten inklusive. Seither stehen „44er“ und „56er“ einander mit Vorwürfen von Bias, Statistikfehlern und irreplizierbaren Effekten gegenüber – verschärft durch banale Hürden: Umrüst‑ und Schulungskosten, zögerliche Hersteller und Schulen, unglückliche Produktpolitik, etwa die Frage der Ziffernreihe.

Ökonomische Deutung und Gegenrede

Volkswirtschaftlich wurde QWERTY zum Lehrbuchfall der Pfadabhängigkeit und des Lock‑in: Ein Standard verfestigt sich auf einem womöglich suboptimalen Plateau (Paul A. David). Dem hielten Stan Liebowitz und Stephen Margolis entgegen: Die behauptete Überlegenheit von Alternativen sei empirisch nicht robust, der Sieg QWERTYs daher weniger Zufall als Folge von Kompatibilität, Trainingspfaden und einer schwachen Konkurrenz. Zwischen beiden Positionen liegt die Praxis: Standards entstehen selten im Vakuum, sondern an der Schnittstelle von Technik, Märkten und Institutionen – und bleiben, wenn Umstellungskosten real und Vorteile begrenzt sind.

Technische Rehabilitation: Kollisionen statt Zufall

Ein wichtiger Perspektivwechsel kam mit der Analyse von Neil M. Kay (2011). Nicht das mutmaßliche Trennen häufiger Buchstabenpaare, sondern das Minimieren von Kollisionen in der frühen Up‑Strike‑Mechanik erklärt die Evolution des Layouts. Simulationen mit realen Texten zeigen: Alphabetische Tastaturen produzieren im Schnitt eine Kollision alle 26 Wörter, QWERTY etwa eine pro tausend. Designschritte – das Heben von E und I aus der Mittelreihe, der spätere Z‑X‑C‑Tausch, das Versetzen des M – werden so nachvollziehbar; nationale Varianten (AZERTY, QWERTZ, QZERTY) erscheinen als minimal‑invasive Sprachoptimierungen. Entscheidend ist das Ergebnis: QWERTY war weder Zufallsprodukt noch „schlechtestes“ Layout, sondern eine historisch stringente Antwort auf Maschinentechnik – und für das spätere Zehnfingerschreiben „gut genug“, um bis zu 90 Prozent der theoretischen Spitzenleistung zu ermöglichen.

Persistenz und Praxis: Warum „gut genug“ reicht

Mit dem Übergang vom Typenhebel zur Elektronik verschwanden die ursprünglichen Zwänge, nicht aber die geschulten Hände und die Infrastruktur. Die PC‑Ära erlaubte per Software jede Umschaltung; Dvorak, Colemak, Workman oder sprachspezifische Varianten wie Neo und BÉPO sind verfügbar, ihre Verbreitung bleibt dennoch begrenzt. Studien berichten kleine, oft spürbare Komfortgewinne und gelegentliche Geschwindigkeitsvorteile – zu wenig, um Lernkurven, Interoperabilitätsprobleme und Alltagsfriktionen im großen Maßstab zu rechtfertigen. QWERTY persistiert, weil es weltweit les‑, lehr‑ und lieferbar ist. Und doch bleibt Raum für Kultur: Die Olivetti Valentine (1969) kleidete die Mechanik der Lettera 32 in ein rotes, dekonstruierendes Statement – als „tragbarer Gegenentwurf“ zum grauen Bürostandard. Technisch mittelmäßig, marktwirtschaftlich ein Underdog, museal ein Triumph: ein Hinweis darauf, dass Tastaturen nicht nur Werkzeuge sind, sondern auch Formen sozialer Selbstbeschreibung.

So entsteht ein nüchternes Gesamtbild: QWERTY löste reale Maschinenprobleme effizient, wuchs in Netze, Schulbücher und Software hinein und blieb, weil es ausreichend gut funktionierte. Dvorak und andere Alternativen optimierten die Bewegung des Menschen – eine ernsthafte, für manche lohnende Option, aber kein Katalysator für eine globale Umstellung. Zwischen Mechanik und Mythos behauptet sich der Standard als das, was erfolgreiche Standards meist sind: die Summe aus technischer Plausibilität, institutioneller Trägheit und der stillen Macht des Gewohnten.

Beim Schrauben reden und schraubend reden. Auch ein Feuerwerk der Wortspiele: z.B. „not my type“ und „in case you‘re wondering“. Puntastic! Und eine Inspiration für eine weiter Stromgitarre-Episode.

Eure beiden Episoden über Keyboard DIY Hardware Love hat mich an einen Absatz aus einem William Gibson Buch erinnert … den ich aber nur noch schemenhaft im Kopf hatte. Weil ich den jetzt nach Tagen wirklich noch gefunden habe, möchte ich das Zitat gerne hier bringen. Es ist mehr als ein Absatz. Es ist nicht aus „Mona Lisa Overdrive“, wie ich anfangs dachte. Es ist Chia Pet McKenzie aus IDORU (William Gibson Kapitel „20 MONKEY BOXING“, Heyne Verlag, München 2002, ISBN 3-453-86328-3 (deutsche Übersetzung von Peter Robert). Und jetzt zum Text: